我整理出了一些地理学者都应该知道的天文常识,希望这些基础知识能早日普及天下。

人们往往认为地月系、太阳系中天体的的尺寸比例真如那些科普图上画出的一般:

人造卫星密密麻麻地堆叠着,威胁着要把地球困住;月球就贴在地球脸上,似乎发个火箭去月球比在地球上旅行还容易。但实际上,这样的想法大错特错。

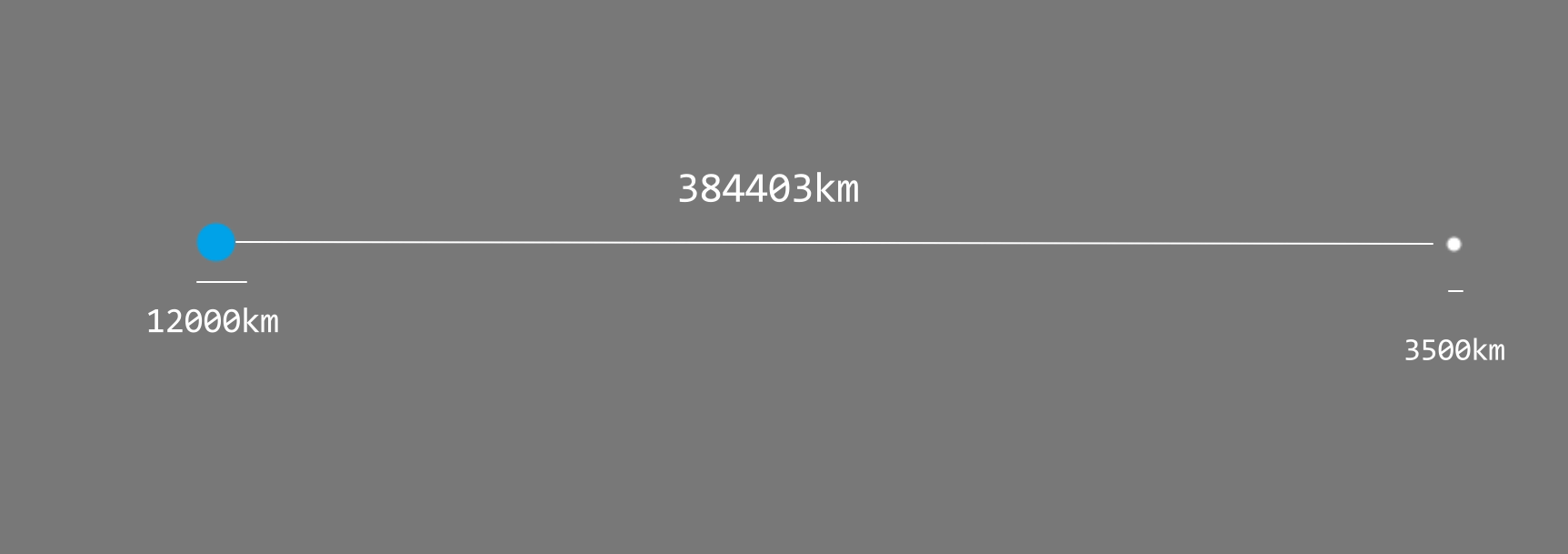

当然,千言万语胜不过一张图。这是地月系的真实比例:

人造卫星往往在近地轨道运行,这是近地轨道:

假如地月系真如科普图所画的一般,那么月球在掀起滔天大洪水之后,很快就会被引力撕碎,一部分降落到地球上,形成大规模流星,与大气摩擦加热,不把人类砸死也会把人类热死。

人们同时也往往认为太阳系真如科普图所画的一般:

八个紧紧排在一起的行星绕着太阳的大火球转动。严格地说,这张图的日地大小比例还真差不离,但是请想一想,生活中我们见过这么大的太阳吗?从这张图上看,太阳应占据半个天穹才对。所以问题还是出在距离上。

太阳系的实际比例图实在不好画,但可以打比方。太阳直径 1.392×10⁶ 千米,地球直径 12000km,距离太阳 1.49597×10⁹ 千米。

我们把太阳缩减成直径一米的球体,那么地球就是直径 0.9 厘米的钢珠,距离太阳一百多米。想象一下从一百米开外看一个直径一米的瑜伽球,这才是从地球上看太阳的观感。

木星土星则稍大些,直径约 10 厘米,距离太阳分别是 500 米,1000 米。

再靠外一些,那就是直径三厘米的海王星,距离太阳三千米。三千米开外,还能分辨出太阳的形状吗?也许会和背后的星星混杂在一起吧。

有了上述关于尺寸的知识,我们可以对太空旅行重新建立认识。

要想进行太空旅行,首先得进入近地轨道。我们都知道近地轨道是近圆形的,而且紧紧套着地球。要达到这样一条轨道,火箭在大部分时间其实是在水平加速,而不是垂直上升。

天体的体积相对于它们之间的空间来说,是如此之小。要把探测器发送到月球,几乎像从百米开外一枪打中十环,稍有偏差,就会和月球失之交臂。要是想去火星,那几乎像是从大洲的一端向另一端射击。

探测器在近地轨道运行数十圈,每次只有距地球最近的很短一段距离在加速,加速的方向和时间都要精打细算,剩下的时间都在自由落体。通过这样的方式,不断把轨道的远点提高,打得足够精准,最终才能进入月球的引力范围。

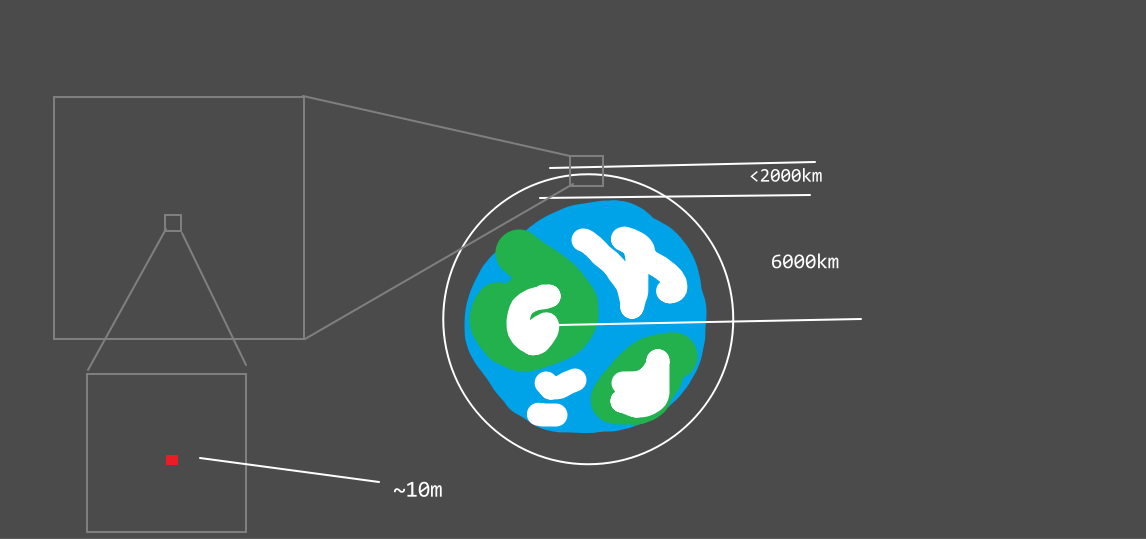

尽管我们都知道地壳只有33km,而地球半径高达6000km,但往往图示上都把地壳画得太厚了,这也是没有办法的事。

同样地,地球的大气层相对来说也是极薄的,国际上定义大气层和外太空的分界线,也就是卡门线,高度仅为100km。

当然,这只是相对来说,要是与再入大气层的航天器和流星相比,地球的大气层又变得咄咄逼人了。为了维持轨道,航天器与地球的大气层会有较大的相对速度,而它当然不想先把这个相对速度减为零后再入,因为大气层的摩擦减速实在太省事了。流星则具有很大的随机性,往往和大气层的相对速度也很大。

再入大气层时,由于巨大的相对速度,摩擦生热,航天器的隔热大底所带的防热涂层会气化,被气流剥去,从而带走热量(物理大题常见)。到了流星上,被气化的则是它的岩层。与此同时,空气也被剧烈加热,形成等离子体拖尾。

惯性思维常常引导我们把各个系统想成二维的。对于地月系这当然没什么问题,毕竟只有两个坐标点。

但是对于太阳系就不能这么看了。如果我们还坚持黄道面是地球所在平面的定义,那么观察一个轨道不仅要看它的形状、大小,更要看它与黄道面的夹角。比如月球的轨道就与黄道面夹角 5.1 度,再考虑地月间那极长的距离,造成的位置偏移是不可忽略的。这也就是我们不会每月都看到日食的原因。

同样地,我们也不会每年都观察到其他行星的凌日(遮挡太阳),这也是因为它们各有不同的倾角。

再回想起刚才说的大小概念,可以发现行星间的遮挡在太阳系广袤的空间内几乎可以不用考虑,也能理解太阳放出的巨大能量真正到达地球的是多么小的一部分。

总之,我希望地理学习者们能建立以上的天文常识,至少下回想到太阳系的时候脑中不是一排桌球绕着一粒大火球,而是无垠的空间。